Riguardo i nudi dei Musei Capitolini, le statute coperte in occasione della visita in Italia di non so quale papavero iraniano, ci sarebbe da dire che gli iraniani, al contrario degli italiani, mostrerebbero maggior buon senso nel caso un papavero straniero visitasse il loro paese: non coprirebbero niente, semplicemente eviterebbero di far passare i visitatori nei vari cantieri (provvisti di gru) dove il regime impicca oppositori e omosessuali.

Visualizzazione post con etichetta scultura. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta scultura. Mostra tutti i post

mercoledì 27 gennaio 2016

lunedì 9 giugno 2014

lo sport la maleducazione e la scultura

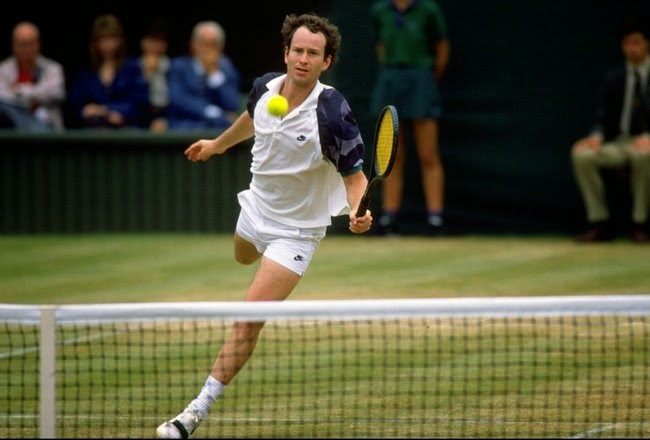

Ci sono dei grandi atleti il cui comportamento in campo è in alcune circostanze così oggettivamente

stomachevole da suscitare ripulsa non solo nello spettatore comune ma accese contestazioni pure in un pubblico meno prevenuto. Il passato meno recente appare forse non tanto ricco quanto il presente in tali figure. Eppure uno degli atleti più "maleducati" di cui si sia mai avuto notizia fu proprio John McEnroe, a cui oltre ai tanti premi, meritatamente conquistati, sarebbe dovuta andare anche la palma del mancato fair play. Tolti, tuttavia, quei suoi gesti leggendari e poco "sportivi" dettati unicamente

dal suo carattere irascibile, di bambino capriccioso e già arrogante – il fatto che

il padre fosse un militare ha forse ha avuto un ruolo determinante – tolti quei gesti così eclatanti come l’abbandono

del palco della premiazione al Roland Garros nel 1984, quando venne battuto inaspettatamente

da Lendl (abbandono del palco con cui si guadagnò una sonora gragnuola di

fischi dal pubblico immenso e attentissimo di Parigi), oppure quei gesti "insopportabili" all’interno di uno stesso incontro come le offese a un giudice di linea, le parolacce all’arbitro e la

distruzione della racchetta all’Australian Open del 1990, che lo fecero incappare nella

cosiddetta regola delle three code violations e nella conseguente infamante squalifica in campo, Mc Enroe, questo mancino creatore di stile,

resta probabilmente il più grande tennista di tutti i tempi.

Lo vedevo quand'ero poco più che ragazzino a Wimbledon nel 1977 e continuo a vederlo ancora oggi nei filmati che si hanno di lui. E le mie reazioni di adesso sono le stesse di allora. Quella sua tremenda

mitica torsione lombare - che gli

permetteva al servizio una battuta mozzafiato durante la quale, conservando

i piedi parallelissimi alla linea di campo, riusciva a offrire completamente le spalle alla rete -

continua a suscitare in me la più grande delle emozioni che possa darmi la vista di un corpo umano

in tensione. La stessa cosa potrei dire delle sue famose risposte d’attacco, le volées

micidiali, i suoi inconfondibili passanti

lenti, il suo serve and volley (oggi

quasi esclusivamente rimpiazzato dai noiosi scambi da fondo campo), i

suoi rovesci in risposta ai servizi,

quando con indescrivibili balzi in avanti si levava a mezzaria.

|

| volée di McEnroe dopo il servizio (serve and volley) |

Il “maleducato” McEnroe,

non era adatto a un pubblico dalle orecchie troppo sensibili, o quantomeno bisognava guardarlo mettendosi i

tappi o con l’audio del televisore escluso. Allora si sarebbe,

questo pubblico troppo sensibile, potuto godere senza fastidi uno dei più grandi spettacoli scultorei che abbia dato il mondo dello sport.

mercoledì 29 maggio 2013

L'ossimoro

Dice Plutarco, descrivendo l'aspetto di Alessandro il Grande, che le statue

di Lisippo lo ritraevano con quelle stesse caratteristiche che a detta di chi l'aveva conosciuto saltavano immediatamente agli occhi: “la

testa (il collo, dice Plutarco) leggermente inclinata a sinistra e poi la

dolcezza degli occhi” (tin t‘anàtasin tu

afchénos is evònimon isichì kekliménu kè tin higròtita ton ommàton – trascrivo il greco di Plutarco seguendo pronuncia del greco moderno, considerando

priva di ogni fondamento epigrafico e filologico la pronuncia

erasmiana, quella insegnata ancora oggi nelle scuole). Alessandro si presenterebbe quindi, ai noi lettori della Vite, come un ossimoro: una

contraddizione in termini, un sorta clash delle

sue parti costituenti: l’aspetto fisico e quello quello morale: dolcezza e abbandono da un lato, valentia militare dall'altro.

Non saprei dire se avevo in mente proprio Plutarco quando a un giudice della Procura di Venezia facevo descrivere per la prima volta Marco Noto,

il poliziotto a capo della mobile di quella città nel mio Un valzer per Alfredo. In effetti, anche Marco Noto è personaggio eroico, e

quando cammina piega leggermente la testa di lato, un po' come sua madre. Gli manca soltanto l'amabilità degli occhi, anche se un lettore ha definito l'insensibilità di questo personaggio soltanto apparente e sarebbe al contrario presente in un certo sguardo che porta sulle cose, sulle persone. Inoltre è strabico: uno strabismo divergente, cosa che tiene il posto di una non voluta ambiguità, e forse dolcezza. Per non parlare dei capelli, che a trentacinque anni ha bianchi e neri, sale e pepe. Ma basterebbero

solo questi occhi che divergono a introdurre anche qui il concetto di ossimoro.

domenica 19 maggio 2013

thriller e filosofia

Una mia anziana amica che ha la

passione dell’approccio fenomenologico

alle opere d’arte, un giorno che era a Firenze dentro Santa Maria

Novella a osservare non mi ricordo quale affresco - forse la Trinità di Masaccio - si trova improvvisamente

accanto una coppia di sposini: lui con la guida aperta tra le mani a leggere alla sua dolce metà la descrizione di quello che hanno davanti, lei a fissare annoiata il pavimento. La cosa va avanti per un po', "la descrizione era lunga, con nomi e date". La

mia amica sopporta virtuosamente quel flusso inesauribile di parole, poi perde la concentrazione, alla fine inferocita strappa il libro dalle mani del ragazzo, lo chiude e intima, indicando l'opera, di guardare: “guardi! … guardi!”

L’approccio fenomenologico alle cose, se ho ben capito la spiegazione

che mi è stata data, dovrebbe consistere nel porsi davanti a un qualsiasi

oggetto e lasciare che l’oggetto ci parli. E un paio di giorni fa, visitando il

museo di Palazzo Massimo alle Terme a Roma e mettendomi vicinissimo di fronte al

busto di un auriga, fissando quel viso così realistico e soprattutto gli occhi e la

bocca, che stavo quasi per baciare, sono dovuto indietreggiare sgomento, tanta era

la potenza e il disprezzo che lo sguardo e le labbra esprimevano. Che quella

mia amica filosofa abbia ragione lei? sarà per questo che Michelangelo, secondo il noto aneddoto, avrebbe detto al suo Mosè, subito dopo averlo terminato, quelle famose parole, così taglienti e così rabbiose?

Iscriviti a:

Post (Atom)