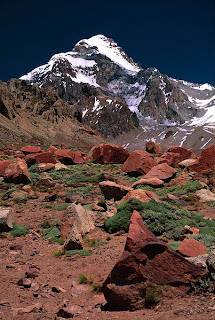

Aconcagua Mountain from base, Argentina

by Winkyintheuk - Flickr

Silo è un nome che a molti non direbbe niente, eppure lo si trova addirittura in una breve lista di psicologi e psicanalisti

nell’agendina di Clarice Starling, nel film Il silenzio deglli innocenti, in una

scena in cui Clarice parla a una collega del caso che sta seguendo. La pagina

dell’agendina (parola che in italiano richiama Argentina, il paese dove Silo è nato)

si vede per pochi secondi, e forse non si fa nemmeno in tempo a rendersi conto … Bisognerebbe mettere velocemente in

pausa il DVD per leggere quel nome. C'è da immaginare, comunque, che tra le centinaia di

milioni di persone che hanno visto il film pochissimi si saranno accorti di qualcosa, la maggior parte avrà notato appena i nomi di Freud e di Jung. Non so se l'inclusione di Silo in quella lista di Clarice Starling sia dovuta a una reminiscenza del regista, Jonathan Demme, o se il nome compaia già nel libro di Thomas Harris, che non ho mai terminato.

Silo, per intenderci, è nientedimeno che l’iniziatore del

Movimento Umanista. Le stesse origini di questo Movimento avrebbero a mio avviso,

pure nei nomi, qualcosa di straordinariamente letterario: si tratta del famoso discorso che Silo tenne nel 1969, considerato un po’ l’atto di

nascita del Movimento, una sorta di

discorso della montagna: "La curaciòn del

sufrimiento", pronunciato a Punta de Vacas, nelle Ande, alle pendici dell’Aconcagua,

la seconda montagna più alta della terra – la giunta militare argentina alla fine lo autorizzò, ma a pattto che il tutto avvenisse lontano da centri abitati, dalle città. Ho letto pochissimo di Silo,

devo confessarlo (

Lettere ai miei amici e qualche altro testo), ma ho avuto la fortuna di osservare e

conoscere molti di questi umanisti, di cui mi sento amico.

Silo - foto Anita Szeicz

C’è in fondo, negli

umanisti, un credo che non è mai né sopra né sotto le righe, e questo indubbiamente si avverte: un qualcosa di simile a una certa atmosfera che

trovi alle origini (secondo le testimonianze) in tutti i più grandi movimenti ideologici: quei movimenti cioè che hanno provato a cambiare

il mondo con un certo successo. Pur conoscendo il Movimento dall’esterno, e necessariamente lasciando non detto, per ignoranza, ogni riferimento a ciò che è più strettamente teorico, già il semplice contatto con un umanista non mi ha mai passato quell'angoscioso, triste senso di pesantezza che senti ogni volta che qualcuno dice "noi siamo questo" "voi siete questo"; e avverto piuttosto un’aria di perenne freschezza - dico perenne nonostante la relativa giovinezza di questo già storicamente importante movimento ideologico. Forse

in questo ci senti qualcosa di più vicino a certo spirito ilare di cui si parla

nella Regola di San Benedetto. E anche gli umanisti a modo loro “pregano”, cioè

si riuniscono, studiano e riflettono con tenacia, intelligenza e passione sui grandi temi che da sempre interessano l’uomo e la donna:

il superamento della sofferenza, la possibilita di accedere al sacro. E in

questi momenti di meditazione utilizzano tecniche di grande spesore teorico che (per quel poco che ho letto) niente hanno da

invidiare ai grandi sistemi tradizionali. Sono ormai, in tutti e cinque i continenti, più

di venti i parchi umanisti dove si svolgono questi incontri. E la loro presenza

nel mondo, la presenza del Nuovo Umanesimo, è tutt’altro che nascosta, velata. Silo stesso, cioè Mario Rodrìguez

Cobos, riuscì a promuovere nel 2006 una campagna per il disarmo nucleare nel

mondo, e fu uno dei rappresentanti, nel 2007, della giornata mondiale della nonviolenza.

A frequentarli un po’, a prenderti un caffè con loro, senti

che hanno una fede bella tosta, allegri o incazzati che siano: partecipano al

mondo, lavorano, hanno figli, gioie, dolori, sono persone normalissime, ma in

loro, nel loro quotidiano, si incarna concretamente un desiderio di cambiarlo, questo mondo. E hanno

pazienza.

foto di Anita Szeicz

Cerchi di capire quale sia questa fede, in cosa si distingua

dal Cristianesimo o dal Marxismo, anche perché alcuni temi erano già lì, presenti

nell’uno o nell’altro di quei movimenti: ripudiare la violenza in tutte le sue

forme, affermazione dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani, l’essere umano

come valore e interesse centrale, il concetto di reciprocità, inteso quasi come precetto biblico del tratta l’altro

come vuoi essere trattato, oppure il concetto di coerenza, nel senso di pensare, agire e sentire nella stessa

direzione. E allora, quella differenza ti sembra di poterla andare a cercare solo in

quel po’ che vieni a sapere di quanto hanno già fatto, fanno e continuano a fare.

Quel poco che vieni a sapere, appunto, perché se perfino i grandi giornali in

Italia hanno dedicato appena un trafiletto alla morte di Silo,

che come si è visto passò pure l’esamino di Holliwood (oltre che della letteratura, dal momento che certi nomi e fatti a lui legati possiedono innegabilmente quella sorta di solarità che soltanto la grande letteratura sempre possiede), non puoi certo aspettarti di più, non puoi immaginare che questi ragazzi e ragazze

e uomini e donne di tutte le età ricevano anche solo una goccia dello spazio

che ottiene il bello o la bella dell’Isola dei famosi o del

Grande Fratello.

Eppure, anche a considerarli così, nell’ingenuità di uno

sguardo esterirore, si rischia di dire sempre poco, di non avvicinarti mai abbastanza al

cuore della questione. E se poi lo domandi a uno di loro: ma voi cosa volete ottenere, veramente? ti rispondono ancora più candidamente (e ti commuove il tono per nulla presuntuoso): vogliamo

umanizzare la terra, che è poi il titolo di una delle opere di Silo. E ti

domandi a quel punto cosa significherà umanizzare la terra, con quali gesti azioni

pensieri. E allora qui c’è poco da fare o dire:

per poco che li hai conosciuti, senti che questi gesti e azioni e pensieri sono

dei più semplici: non sono fatti per nulla di conferenze pubbliche, di chiamate

a raccolta, di slogan robanti, di grandi manifesti. Non ci sono le penne di pavone di ciò che non

si farà. Sarà tra le altre cose anche per questo che attirano e suscitano simpatia in quei quartieri dove operano, con un profondo

radicamento nel territorio. Alcuni temi di cui si fanno forti oggi i grillini erano già degli umanisti una ventina di anni fa, e già allora portati avanti con meno fumosità e con più concretezza nel loro libro arancione (politiche incisive su banche, finanziamento pubblico dei partiti - non completamente abolito ma ridotto all'osso, la stessa cifra per ogni partito, grande o piccolo, e gestita direttamente dalla Stato con pagamenti fatti direttamente dallo Stato - eccetera). In questo senso la loro è vera politica, cioè politica concreta, anche perché non può esistere politica al di fuori del radicamento nel territorio: non c’è politica esclusivamente

in streaming, fatta soltanto di click di un mouse, che sarebbe una politica senza responsabilità - e ci sarebbe tuttavia da dire, che se le penne di pavone o i cri cri dei nuovi grilli parlanti, di chi crede cioè di far politica senza nessun radicamento nel territorio, se queste penne sembrano belle e inconsistenti, non saranno però prive di una loro ironica utiltità: a definire magari per contrasto alcuni elementi di un più generale concetto di umanizzazione, considerata la fortuna che dopotutto hanno avuto quasi tutti gli animali e gli insetti nell'universo dei grandi moralisti, da Esopo in poi.

Ma intanto, in questo loro mettere mattone sopra mattone, raccolgono, gli umanisti, soldi per costruire una piccola

scuola o un piccolo ospedale grande come un appartamento di 250 mq in

Burkina Faso o in Togo, paesi la cui economia, il cambio della moneta, sono

ancora oggi gestiti e imposti dalle banche francesi. E in quel "250 mq", la superficie di

un semplice villino, in questa misura apparentemente minima, mi pare sia racchiuso il senso di ciò che significa per loro essere

umanisti, umanizzare il mondo. Li vedi a Natale o a Pasqua coi loro banchetti a

vedere panettoni e colombe nelle grandi città italiane. O in altri paesi a vendere

qualcosa di simile. Si deprimono quando non raggiungono una certa cifra. E fanno anche loro come le formichine: mettono da parte ogni singolo

centesimo per dedicarli poi tutti all'Africa, alla loro Africa: metterci anche e soprattutto di tasca

propria. Perché dovrebbe essere in fondo questo il vero spirito di chi fa volontariato,

che ben poco ha in comune con le ONG, perché se prendi due tremila euro al

mese per farlo, non si capisce che razza o che tipo di volontario sei.

Di questi panettoni pare che una volta, a largo Goldoni a

Roma, Brignano ne abbia comprati cinquanta tutti in una volta. Illuminato forse da

un soriso di uno degli umanisti, o forse dal sentimento che gli dei alla fine potrebbero mostrarsi invidiosi, punirti della tua eccessiva fortuna, del tuo

talento. Mentre una mezzora dopo, una ragazzina di vent’anni, scesa da una grossa

macchina scura con autista se ne è andata tranquilla e spensierata per via Condotti, dove ci sono Gucci Fendi

e compagnia bella. Una ragazza del movimento pare abbia in quel momento stretto i pugno e digrignato i denti.

Ho detto tempo fa a un umanista: in fondo anche i radicali

sarebbero un movimento non violento, transazionale. Mi ha risposto, in napoletano: i

radicali hanno prodotto Capezzone … E forse ha ragione il

Movimento Umanista …