Visualizzazione post con etichetta talento. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta talento. Mostra tutti i post

mercoledì 24 dicembre 2014

Stendhal, il teorema di Lagrange e i safety tutor sulle autostrade

La questione del successo postumo è strettamente legata al denaro che si può ricavare da un autore, da un pittore eccetera morti in assolutà povertà, in stato di quasi indigenza; per altri invece la questione non cambia: erano comunque ricchi o benestanti, anche se è difficile pensare che chi è poi finito nel calderone dei classici non sputasse costantemente sangue, se si vuole tener fuori il conte Giacomo Leopardi e pochi altri, Proust eccetera. Quando a cinquant'anni Stendhal dice nei Ricordi di egotismo che dieci anni prima gli restavano soltanto 3500 franchi (forse qualcosa come diecimila euro di oggi), e che una volta finiti avrebbe avuto almeno la gioia di farsi saltare le cerevella non immaginava il mare di denaro che gli editori in tutto il mondo avrebbero cominciato a far girare cento anni dopo coi suoi libri. Per altri - e questo è più vero in ambito accademico - la quantità di grana che si sarebbe generata con qualche loro scoperta è talmente incommensurabile che neanche il loro genio avrebbe potuto calcolarla. Che è per esempio il caso di Lagrange e del suo bellissimo teorema o formula sulle funzioni derivabili, quella che stabilisce, se applicata al movimento, che la velocità media che si percorre in un tratto di strada tra un punto a e uno b è uguale alla velocità istantanea calcolata in un punto compreso tra a e b:

(f(b)-f(a))/(b-a)=f '(x)

Che è poi la formula usata dai safety tutor in autostrada, quei dispositivi che calcolano la velocità media di un mezzo. Così se è vero il teorema di Lagrange (e non ci sono ragioni per non crederlo vero) poiché ci sarà almeno un punto nel tratto in cui la tua velocità è uguale a quella media calcolata sull'intero percorso, allora se alla fine la tua veloctà media risulterà superiore a quella che ti è stata imposta su quel tratto, vuol dire che c'è stato almeno un punto in cui l'hai superata. E questo, al di fuori della matematica, può dirsi anche di qualsiasi autore, pittore, musicista, o politico che sia passato alla storia.

Il torinese Lagrange - anzi Giusepper Ludovico Lagrangia (il suo nome sarebbe suonato ugualmente grande se avesse conservato la grafia italiana) era in fondo un semplice borghese, un benestante. Ma meno attento al denaro che alla gloria. E che sicuramente guardava solo all'esprit de géométrie: che cosa poteva fregargliene delle centinaia di milioni di euro che un giorno avrebbero fatturato con la sua formula se già sentiva il suo nome appartenere ai posteri? Ebbe vita facile (a parte gli anni di apprendistato - che fosse stato autoditatta nello studio della matematica superiore va ascritto a suo merito e dovette farlo a tozzi e bocconi e pure di nascosto dal padre - per il resto tutto in seguito filò liscio, se si escludono le sue ricadute nell'ipocondria: dal momento in cui a vent'anni fu nominato Sostituto del Maestro di Matematica nelle Regie Scuole di Artiglieria, a quando successe a Eulero a Berlino, a quando si traferì a Parigi e dopo qualche tempo sposò, a cinquantasei anni, una ventiseienne. E comuque ebbe gloria ai suoi tempi, tanto più sotto Napoleone, e diventò senatore eccetera.

Anche Stendhal aveva amato Napoleone, e - a differenza di Lagrange, che era un'opportunista - l'aveva amato davvero. E aveva amato anche la matematica (numerosi i riferimenti nell'Henry Brulard: Ma cohabitation passionnée avec les mathématiques m'a laissé un amour fou pour des bonnes définitions, sans lesquelles il n'y a que des à-peu-près). Ma non fece ugualmente una buona fine. Pochi soldi, calcoli ai reni, gotta, emicranie. E alla fine morì a cinquantanove anni d'infarto. Un piccolo trafiletto su un giornale, è morto il signor Beyle, autore della Vita di Mozart e Cimarosa. E fu tutto. E non ebbe la tomba al Panthéon a Parigi come Giuseppe Lagrangia, ma comunque sempre al Père Lachaise. Il fatto è che a quel tempo al Père Lachaise ci mettevano tutti.

sabato 20 dicembre 2014

ad modum cazzeggiandi. il talento e il successo

Il talento quando c'è è evidente, gli si potrebbe dare la forma di un'assioma, di una proposizione che non va dimostrata: ciò che va dimostrato sono i teoremi, che si costruiscono sulla base degli assiomi. Ad esempio: il talento è la facilità naturale con cui si esegue un'operazione. Questo è un fatto evidente e universale, che non necessita di dimostrazione. Ha quindi la forma di un assioma. Un primo teorema sarebbe: 1) il successo è indipendente dal talento. Questo fatto è meno evidente e va dimostrato. Date tutte le persone di successo, si prendano quelle persone il cui successo è stato costruito a tavolino (da un editore, da un agente, da un sistema di marketing potente e infiltrato, dalla stupidità umana). Di queste persone sia a il numero delle persone il cui successo è stato costruito a tavolino ma che hanno talento e b il numero delle persone il cui successo è stato costruito a tavolino ma che non hanno talento. Per definzione di talento, e considerato il gruppo b, si vede che il successo è totalmente indipendente dal talento.

A questo primo teorema ne segue un secondo. Sia c il gruppo di persone che hanno talento e che non rientrano nel gruppo a. Il secondo teorema afferma: 2) le persone che hanno talento e il cui successo non viene costruito a tavolino non avranno mai successo. Per la dimostrazione basta considerare che per definzione il gruppo c è differente dal gruppo a - le persone che hanno talento e il cui successo è costruito a tavolino - ed è differente pure dal gruppo b, nel quale rientrano tutte le persone che hanno successo senza avere talento. Se il successo fosse indipendente dalla costruzione a tavolino, allora questo contraddirebbe il primo teorema, in quanto il gruppo a non avrebbe bisogno di un successo costruito a tavolino. Di conseguenza il gruppo c è totalmente escluso dal successo.

A questo primo teorema ne segue un secondo. Sia c il gruppo di persone che hanno talento e che non rientrano nel gruppo a. Il secondo teorema afferma: 2) le persone che hanno talento e il cui successo non viene costruito a tavolino non avranno mai successo. Per la dimostrazione basta considerare che per definzione il gruppo c è differente dal gruppo a - le persone che hanno talento e il cui successo è costruito a tavolino - ed è differente pure dal gruppo b, nel quale rientrano tutte le persone che hanno successo senza avere talento. Se il successo fosse indipendente dalla costruzione a tavolino, allora questo contraddirebbe il primo teorema, in quanto il gruppo a non avrebbe bisogno di un successo costruito a tavolino. Di conseguenza il gruppo c è totalmente escluso dal successo.

martedì 11 novembre 2014

successo e arte concettuale

Difficilmente il mondo potrebbe mettersi d'accordo su ciò che meritato e ciò che non lo è: anche e sopratutto in ambito letterario. Molto dipenderà dal punto di vista e dalla fortuna, dall'incontro fortuito, oltre che dalla lungimiranza e bravura tecnica se si mira a un successo postumo. Così Eupoli - grande avversarrio del "calvo", di Aristofane - nel noto frammento dei Battezzatori, che sicuramente scrisse contro Alcibiade, coi due interlocutori che pesano con le rispettive bilance il bene e il male e che fa pensare proprio ai due commediografi alle prese con le loro perenni accuse reciproche di plagio:

Soffro l'indicibile per tutte le ninfe!

E molto giustamente per tutti i cavoli!

In realtà basterebbe poco ad ottenere celebrità: nessuno sforzo, nessuna tensione tecnica, nessun talento: servirebbe qualcuno che ci introduca nei posti giusti.

E mi ricordo una volta andai a trovare un amico che faceva il portiere in un condominio dove abitava un famoso cantante. Mi disse: "vieni, ti faccio vedere la casa". Mi fece vedere tutto: il grande salone, l'immenso pianoforte a coda, la collezione di ceramiche eccetera. Alla fine mi portò anche in camera da letto. Entrai nel bagno padronale (un comune bagno, a parte il doppio lavandino). Mi sedetti sulla tazza (ovviamente senza tirarmi giù i pantaloni) e dissi: "questa si potrebbe intitolare: successo!"

ἀνόσια πάσχω ταῦτα ναὶ μὰ τὰς Νύμφας.

πολλοῦ μὲν οὖν δίκαια ναὶ μὰ τὰς κράμβας.Soffro l'indicibile per tutte le ninfe!

E molto giustamente per tutti i cavoli!

In realtà basterebbe poco ad ottenere celebrità: nessuno sforzo, nessuna tensione tecnica, nessun talento: servirebbe qualcuno che ci introduca nei posti giusti.

E mi ricordo una volta andai a trovare un amico che faceva il portiere in un condominio dove abitava un famoso cantante. Mi disse: "vieni, ti faccio vedere la casa". Mi fece vedere tutto: il grande salone, l'immenso pianoforte a coda, la collezione di ceramiche eccetera. Alla fine mi portò anche in camera da letto. Entrai nel bagno padronale (un comune bagno, a parte il doppio lavandino). Mi sedetti sulla tazza (ovviamente senza tirarmi giù i pantaloni) e dissi: "questa si potrebbe intitolare: successo!"

martedì 22 luglio 2014

Kafka e il cranio di Max Brod

Chissà se Kafka, nell'altro mondo, non stia ancora rosicchiando il cranio del suo amico Max Brod, a cui aveva dato ordine in punto di morte di bruciare tutto: tutto ciò che non aveva pubblicato, che d'altronde era stato pochissimo, qualche racconto su rivista. E' un dato di fatto: si muore quasi sconosciuti senza sapere che si è stati come al solito profetici - e profeta, come scrisse Queneau, Kafka, come altri, lo era stato. E in due sensi: rappresentò, con un più adeguato modo di unire i segni, di costruire frasi, l'apparente follia (schizofrenia) dei rapporti tra le cose, cioè il relativismo, la condizione perenne in cui si dibatte l'uomo (non solo l'uomo di oggi, come scrivono tanti ciarlatani nelle università) e in secondo luogo, come tanti profeti, non venne capito nel suo tempo. Semplicemente, come scrisse Proust più in generale, nella prefazione a Tendres Stocks di Paul Morand, accennando a questo problema che ossessiona evidentemente ogni grande autore (il quale vorrebbe essere capito dal suo tempo e il suo tempo semplicemente non può capirlo, un po' per l'esistenza di nugoli di incapaci e inetti addetti ai lavori, e invidiosi, che lo impediscono, un po' perché quel "suo" tempo, senza malizia, non è proprio in grado di capirlo), dice Proust di ogni nuovo scrittore originale:

... ce nouvel écrivain est generalment assez fatiguant à lire et difficile à comprendre parce que' i l u ni t l e s c h o s e s p a r d e s r a p p o r t s n o u v e a u x ... Et on sent que c'est seulment parce que le nouvel écrivain est plus agile que nous

Unire cose con dei rapporti nuovi, questo, nel caso di Kafka, può senz'altro correre, a patto che si intenda che le cose erano già unite da rapporti nuovi che Kafka vedeva, anche se Kafka non era così difficile a leggersi (ma la difficoltà di "comprendere" non è evidentemente sempre e solo questione di sintassi - la sintassi del "pazzo" rispecchia la sintassi comune). E quanto poi dice Proust, che "si sente che la ragione sta nel fatto che questo scrittore è più agile di noi", è una ragione che ovviamente avranno avvertito soltanto Proust e pochi altri: i contemporanei non apprezzano mai ciò che non si comprende, e finiscono di conseguenza per disprezzarlo.

... ce nouvel écrivain est generalment assez fatiguant à lire et difficile à comprendre parce que' i l u ni t l e s c h o s e s p a r d e s r a p p o r t s n o u v e a u x ... Et on sent que c'est seulment parce que le nouvel écrivain est plus agile que nous

Unire cose con dei rapporti nuovi, questo, nel caso di Kafka, può senz'altro correre, a patto che si intenda che le cose erano già unite da rapporti nuovi che Kafka vedeva, anche se Kafka non era così difficile a leggersi (ma la difficoltà di "comprendere" non è evidentemente sempre e solo questione di sintassi - la sintassi del "pazzo" rispecchia la sintassi comune). E quanto poi dice Proust, che "si sente che la ragione sta nel fatto che questo scrittore è più agile di noi", è una ragione che ovviamente avranno avvertito soltanto Proust e pochi altri: i contemporanei non apprezzano mai ciò che non si comprende, e finiscono di conseguenza per disprezzarlo.

domenica 29 giugno 2014

Lo spettacolo della scempiaggine e gli assegni profumati della stampa

Due idiozie una più grossa dell’altra ancora in un titolo del

giornale citato nel post precedente:

“NASTRI D’ARGENTO, TRIONFA PAOLO VIRZI’, MA TANTO SPAZIO AI

GIOVANI TALENTI”.

Lasciando da parte chi sia questo Paolo Virzì, e se non lo

so io vuol dire che conta come l’asso di picche, la prima idiozia consiste

in questo, che si parla di talenti

quando invece non se ne vede neppure mezzo all'orizzonte; la seconda, che si dia un’età

al talento, seguendo in questo la

moda adottata ormai da tutti i parolai di questo paese e non solo. Se così fosse, bisognerebbe chiamare Leonardo, al termine della sua vita, un vecchio

talento. Con il che, con questo giornale della pseudo sinistra ho finito. D’altra

parte, un giornale il cui livello culturale è talmente alto che chiama ironia

delle freddurine, anzi delle fritturine per immagini (uno

spirito di patata che me li fa scendere fino ai ginocchi), in uno spazio del

sito nel quale mostra le foto del cannibale

dei mondiali in veste di Dracula e titola appunto L’ironia di Twitter, vuol dire che ha il pubblico che va a cercarsi. Dominus vobiscum! et cum spiritu tuo! Amen.

lunedì 9 giugno 2014

lo sport la maleducazione e la scultura

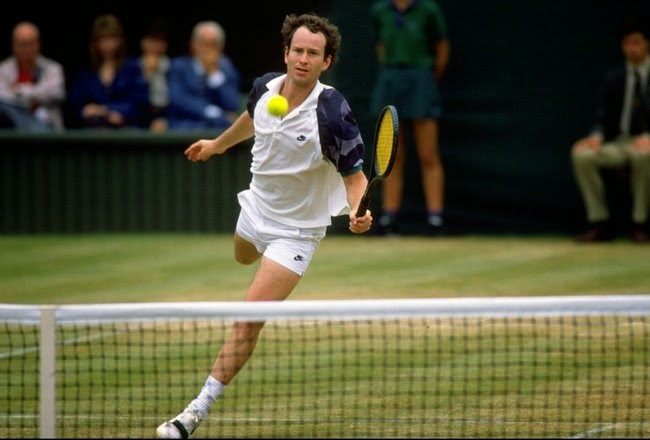

Ci sono dei grandi atleti il cui comportamento in campo è in alcune circostanze così oggettivamente

stomachevole da suscitare ripulsa non solo nello spettatore comune ma accese contestazioni pure in un pubblico meno prevenuto. Il passato meno recente appare forse non tanto ricco quanto il presente in tali figure. Eppure uno degli atleti più "maleducati" di cui si sia mai avuto notizia fu proprio John McEnroe, a cui oltre ai tanti premi, meritatamente conquistati, sarebbe dovuta andare anche la palma del mancato fair play. Tolti, tuttavia, quei suoi gesti leggendari e poco "sportivi" dettati unicamente

dal suo carattere irascibile, di bambino capriccioso e già arrogante – il fatto che

il padre fosse un militare ha forse ha avuto un ruolo determinante – tolti quei gesti così eclatanti come l’abbandono

del palco della premiazione al Roland Garros nel 1984, quando venne battuto inaspettatamente

da Lendl (abbandono del palco con cui si guadagnò una sonora gragnuola di

fischi dal pubblico immenso e attentissimo di Parigi), oppure quei gesti "insopportabili" all’interno di uno stesso incontro come le offese a un giudice di linea, le parolacce all’arbitro e la

distruzione della racchetta all’Australian Open del 1990, che lo fecero incappare nella

cosiddetta regola delle three code violations e nella conseguente infamante squalifica in campo, Mc Enroe, questo mancino creatore di stile,

resta probabilmente il più grande tennista di tutti i tempi.

Lo vedevo quand'ero poco più che ragazzino a Wimbledon nel 1977 e continuo a vederlo ancora oggi nei filmati che si hanno di lui. E le mie reazioni di adesso sono le stesse di allora. Quella sua tremenda

mitica torsione lombare - che gli

permetteva al servizio una battuta mozzafiato durante la quale, conservando

i piedi parallelissimi alla linea di campo, riusciva a offrire completamente le spalle alla rete -

continua a suscitare in me la più grande delle emozioni che possa darmi la vista di un corpo umano

in tensione. La stessa cosa potrei dire delle sue famose risposte d’attacco, le volées

micidiali, i suoi inconfondibili passanti

lenti, il suo serve and volley (oggi

quasi esclusivamente rimpiazzato dai noiosi scambi da fondo campo), i

suoi rovesci in risposta ai servizi,

quando con indescrivibili balzi in avanti si levava a mezzaria.

|

| volée di McEnroe dopo il servizio (serve and volley) |

Il “maleducato” McEnroe,

non era adatto a un pubblico dalle orecchie troppo sensibili, o quantomeno bisognava guardarlo mettendosi i

tappi o con l’audio del televisore escluso. Allora si sarebbe,

questo pubblico troppo sensibile, potuto godere senza fastidi uno dei più grandi spettacoli scultorei che abbia dato il mondo dello sport.

Nemo propheta. L'invidia e il povero mediocre

Nemo propheta in patria. Cioè l’individuo di talento non viene

riconosciuto come tale all'interno della sua più stretta cerchia di amici o familiari. Tra

le altre ragioni (almeno nel migliore dei casi, perché anche l’invidia ha

la sua parte), oltre spesso ai limiti di giudizio degli amici e conoscenti (il genio preferisce la compagnia di chi non usa troppo il cervello) c’è anche la paura, totalmente immotivata, di

Etichette:

alta società,

Ferdinando IV,

genio,

invidia,

Maria Carolina d'Austria,

mediocrità,

Mozart,

Odette,

Oriane de Guermantes,

Proust,

San Carlo,

talento,

Verdurin

venerdì 31 gennaio 2014

il talento e il fallimento

Vivaldi - terzo movimento Estate

Il talento è questo. Soltanto questo. Meglio quindi abbandonare ogni speranza

se si intende passare alla Storia in qualche altro modo. Alla Storia, se sei un musicista o un artista o uno scrittore, ci

passi unicamente così: producendo cose divine come il terzo movimento dell’Estate

di Vivaldi, offrendo ai tuoi simili un capolavoro come Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. E anche quando si appartiene ai grandi non si è mai completamente sicuri. Gadda, a cui da vecchio chiesero se credeva che di lui sarebbe rimasto qualcosa si limitò a glissare, da buon modesto milanese: "beh, si, forse qualcosa, vero". Figuariamoci quindi quando si è dei semplici scribacchini direttori di giornali al servizio del Capitale, quando cioè non si conosce nemmeno intuitivamente la vecchia differenza metafisica tra l'αἰσθητόν, il sensibile, il manufatto artistico, e il νοητόν, il non-sensibile, ciò con cui l'arte, la scrittura dovrebbero metterti in contatto. Il talento è una cosa che hai perché una scintilla lanciata a caso da Dio

ha colpito te e soltanto te (e per essere colpito non devi comunque essere direttore di giornale o aver stretto alleanze col potere). Questo anche se non si volesse prendere per buono il fatto che comunque Dio oggi scintille non ne lancia più. E' annoiatao e nauseato dal nulla, contro il quale anche Lui, a suo modo, aveva provato a fare qualcosa: aveva quantomeno pronunciato il famoso fiat lux!

Su quest'altro fronte però, quello della totale assenza di talento, Lucia Annunziata e

Giuliano Ferrara si danno quantomeno del tu. Si potrebbe obbiettare che è normale visto

che sono colleghi – nel giornalismo se scrivi per un giornale di destra o per

uno della pseudo sinistra o liberal,

come piace a questa gente chiamarsi, sei sempre collega. Io la vedo

differentemente, perché coi fascisti il tu non me lo do, e non me lo do nemmeno

con un comunista se subodoro stupidità. Questi due saranno colleghi ma resta il

fatto che si danno del tu. Si potrebbe anche argomentare che il tu è dovuto geneticamente, visto che sono ex sessantottini (un periodo che grazie al cielo non ho vissuto, anche se poi ci sono stati sessantottini che hanno fatto una vita normale, decente, hanno servito veramente il prossimo, e non hanno sgomitato e non sono passati sul cadavere di nessuno per ottenere quel potere contro il quale nel '68 si urlava dai megafoni). Pubblicò

un buon articolo nel 1997, sul Corriere della Sera, Merlo Francesco (si firmava

così, prima il cognome): un articolo con un sottotitolo che peccava magari un tantino di

presunzione: Vite parallele - quasi a ricordo del grande Plutarco – e chissà se l’aveva letto in greco per permettersi un simile prestito; ma l’articolo era

interessante, ben scritto, intelligente: metteva a confronto Annunziata con Gad Lerner: ciò che erano nel 1968 e quello che diventarono in seguito (nel 1997 erano suppergiù quello che sono oggi). E lì, in quell'articolo, si riesce a capire benissimo chi era questa

Annunciata quando vestiva ancora con l'eskimo innocente, e che oggi intervista i presidenti di Confindustria e va a braccetto con Arianna Huffington (quella stessa che

rompe i timpani tutto l’anno col suo insignificante blog e che poi a Natale dice che bisogna invece staccare un po’ la spina, per via delle

festività, prendere le distanze da Internet e dalla tecnologia. Proprio da che

pulpito viene la predica!

Comunque, per non tirarla troppo per le lunghe, caro diario, siccome hai iniziato parlando del talento di Vivaldi e poi in forma di ossimoro ci hai infilato tutto l’opposto, aggiungerei che il fatto che due persone cosiddette pubbliche, piazzate su opposte "barricate", si

diano del tu davanti a tutti è una cosa che mi disgusta: è come se entrando in un gabinetto ci trovo seduto sulla tazza qualcuno a fare i suoi bisogni. E a parte la puzza, anche lo squallore. Il che succede soltanto in galera. Ecco, forse facendo i loro bisogni in pubblico vogliono farci credere di essere solidali coi carcerati. E ne scrivono sui loro giornali. E quanto scrivvono! articoli pieni di "altruismo" e di "umanità, di amore per l'essere umano. Uno di questi direttori ha addirittura dichiarato di essere stato al soldo della CIA. Soltanto che la galera non l'hanno mai provata. Non sanno nemmeno lontanamente che cos'è. A parte il gabinetto sotto l'occhio della telecamera, ovviamente.

martedì 31 dicembre 2013

vox populi vox vacui

Che il detto vox populi vox dei fosse già nell'aria quando il latino non era ancora neppure in culla sarebbe un fatto banale, che cioè per esempio nell'Odissea si legga:

se qualcuno dei mortali te lo dica o se tu senta una diceria proveniente da Giove

(ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς

ἐκ Διός).

Ciò che invece non è banale ma degno della massima considerazione, e che lascerebbe oggi veramente perplessi, è il fatto che Atena, che in quel modo invita Telemaco a mettersi in viaggio in cerca di notizie del padre, aggiunga:

le quali dicerie assolutamente diffondono la fama tra gli uomini

(ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι).

Insomma il senso sarebbe che se è Dio a diffondere certe chiacchiere l'uomo può anche diventare famoso. E mai cosa è tanto vera oggi, quando basta una chiacchiera su internet, un passaparola, per ottenere la fama. L'unica diffrenza è che ai tempi di Omero la fama la otteneva, attraverso queste chiacchiere, soltanto chi la meritava. Senza nessuna eccezione o concessione.

se qualcuno dei mortali te lo dica o se tu senta una diceria proveniente da Giove

(ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ἢ ὄσσαν ἀκούσῃς

ἐκ Διός).

Ciò che invece non è banale ma degno della massima considerazione, e che lascerebbe oggi veramente perplessi, è il fatto che Atena, che in quel modo invita Telemaco a mettersi in viaggio in cerca di notizie del padre, aggiunga:

le quali dicerie assolutamente diffondono la fama tra gli uomini

(ἥ τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι).

Insomma il senso sarebbe che se è Dio a diffondere certe chiacchiere l'uomo può anche diventare famoso. E mai cosa è tanto vera oggi, quando basta una chiacchiera su internet, un passaparola, per ottenere la fama. L'unica diffrenza è che ai tempi di Omero la fama la otteneva, attraverso queste chiacchiere, soltanto chi la meritava. Senza nessuna eccezione o concessione.

mercoledì 15 maggio 2013

Il talent scout

Balzac

Una volta un talent scout, uno che cercava nuovi autori per

Einaudi, mi fa, mentre ci prendevamo un caffè insieme: “sono quattro anni che lavoro a

un mio romanzo”.

Mi limitai a annuire. Sai che noia, volevo dirgli.

Mi limitai a annuire. Sai che noia, volevo dirgli.

Si dice che Balzac in quindici anni scrisse novanta romanzi,

una media di sei all’anno. Bisogna dire che era roso dai debiti. Ma il fatto non meno portentoso è che questi romanzi sono uno più bello dell’altro. E allora com’è? Non sarà che esiste qualcosa che una volta si chiamava, con cognizione di causa, talento? E cosa sarebbe in fin dei conti il talento? Il talento non è

la semplicità con cui Balzac scrive una delle sette meraviglie del mondo

letterario con la stessa facilità con cui oggi tu, talent scout, ti allacci una scarpa.

Si potrebbe dire, a chiunque si prenda troppo sul serio e impieghi

per scrivere un romanzo più di dieci quindici giorni: lasciate ogni speranza voi che entrate e che ambite a qualcosa che vada oltre una momentanea citazione su internet ... E forse è

meglio che usciate ancor prima di entrare.

Iscriviti a:

Post (Atom)