"… perché il sacrifizio precisamente per altrui non è

possibile all’uomo …" Così Leopardi nello Zibaldone (67) a conclusione di un

pensiero attorno all’amor di patria e a tutte le cose giuste e anche alle sciocchezze

scritte prima di lui su questo argomento. In altri termini, nota Leopardi,

l’amor di patria non sarebbe che una forma mascherata

mercoledì 7 agosto 2013

martedì 6 agosto 2013

la volgarità, il piccolo principe e i bamboccioni

Ciò che caratterizza l’Italia – ad esempio la Gran Bretagna è un paese dal forte carattere marziale, deciso, virile, che si parli di uomini o donne – ciò che caratterizza l’Italia è invece la somma volgarità: intesa nell’unica

accezione possibile di "totale mancanza di educazione e cultura"; e questa è una

caratteristica che in Italia non conosce distinzioni sociali: la si ritrova a uno stesso livello tanto tra l'aristocrazia quanto negli ambienti popolari, nei tristi gironi della borghesia quanto in quelli ancora più tristi della piccola borghesia. In più, come una ciliegina sulla crostata o sul millefoglie o Napoleon che dir si voglia, gli uni e gli altri si sono riconosciuti adesso tutti assieme in

quel poderoso livellatore del linguaggio che è Internet.

L’italiano, a qualsiasi classe sociale appartenga, semplicemente non sa prendere

le distanze dall’altro, non conosce il senso dell’ironia, come diceva l'americano Gore Vidal che in Italia abitò a lungo; e ha inoltre, sempre l'italiano, un senso dell’umorismo basato esclusivamente su rutti

peti e pernacchie, esattamente alla maniera in cui ci descrive Luciana Littizzetto; e vive e prospera, l'taliano, della curiosa idea di essere ammirato nel mondo solo perché è

italiano e perché Leonardo e Michelangelo erano italiani, e si dimentica che Leonardo, se ai suoi tempi fu amato come un dio, lo fu prima di tutto dai francesi e da Francesco I, non certo dagli italiani, che anzi gli intentarono

pure un processo per

immoralità (con accuse alimentate da sicofanti dell’epoca), per non dire poi che nel resto del mondo l'Italia non è assolutamente ammirata, cosa a cui può credere soltanto chi pur avendo viaggiato lo ha fatto con la classica fetta di prosciutto sugli occhi. Il povero italiano più che essere ammirato e invidiato è vittima consapevole di se stesso: da vent’anni non fa altro che alzarsi tutte le mattine al suono della stessa cantilena, lo stesso disco rotto: con l’avallo di televisioni e di giornali ipocriti della pseudo sinistra, ugualmente volgari come tutto il resto –

Repubblica, Huffington Post e Unità - non fa che ascoltare e leggere sempre e

comunque uno stesso nome, quello di quel personaggio che posando per la

foto di gruppo a Buckingham Palace urlò all’improvviso, a due metri dalla regina e tra lo sconcerto generale: “Mister Obamaaaaaaaa”,

come un bettoliere. Questa è l'Italia, non un'altra: Rita Levi Montalcini e pochi altri grandi nati italiani appartengono al resto del mondo non all'Italia, e se mi rimetto a pensare a quello che successe in un seggio elettorale di Roma, che tra l'altro è il mio, alla ultranovantenne Rita Montalcini, a cui un volgare elettore di destra intimò di fare la fila come tutti gli altri quando il presidente di seggio, vista l'età, voleva darle la precedenza, nonostante la Montalcini non avesse chiesto proprio un bel niente, allora mi viene il voltastomaco e non vado più avanti. Ma devo dire un'ultima cosa.

|

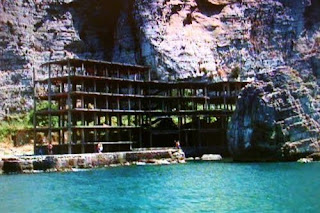

| Ecomostro in Italia |

Riguardo ai bamboccioni

– termine applicato ai ragazzi italiani dall’ottimo Padoa Schioppa, che da

ministro dell’Economia quando si spostava in Europa per incontri ufficiali volava

soltanto con voli low cost senza che la cosa facesse notizia, anzi qualcuno lo prendeva

pure per i fondelli, e faceva invece notizia e folklore chi

riempiva gli aerei di Stato di cubiste e ruffiane e ruffiani e faccendieri –

riguardo i bambocci la situazione è drammatica: a trenta quarant’anni stanno

ancora a casa col padre e con la madre, e occupano lo stesso lettino di quando erano ragazzi, e

anzi non a quaranta ma ancora a venti se ne stanno in famiglia, cosa che per esempio in Gran

Bretagna sarebbe l’orrore degli orrori. La scusa, perché si tratta di scusa, è

che gli affitti sono alti e impensabili. Anche in Gran Bretagna o in Francia gli affitti sono

alti e impensabili, che vuol dire? Si condivide l’affitto se proprio si vuole prendere il volo.

Verrebbe da pensare al complesso di Peter Pan, l'eterno adolescente a trent't'anni suonati. E non sarà allora, è il caso di dirlo, che sono state proprio mammina o nonnina a educarti così: non solo a non insegnarti come ci si rifà il letto da soli ma anche a mostrarsi un po' troppo soddisfatte per questo figlio o nipote così maschio che lascia mutande e calzini sporchi e incrostati sulla sedia o per terra dopo l'ultima seduta in webcam invece che metterli con più rispetto in primo luogo per se stesso nella lavatrice? non è che sono state proprio queste tue due fate, col sostegno magari di qualche zia, come nelle Sorelle Materassi, a convincerti dell’idea strambissima di avere allevato un piccolo principe? E magari l’avessi letta l’operetta di Antoine de Saint- Exupéry, non dico gli scritti più maturi e arditi, per così dire, quando da aviatore sfidava l'Oceano (Terra degli uomini, Terra di Notte), ma proprio Il piccolo principe: avresti quantomeno trovato, tu trenta quarantenne che vivi ancora con papà e mammà, un dolce compagno che come te si stupisce della stranezza del mondo degli adulti.

Verrebbe da pensare al complesso di Peter Pan, l'eterno adolescente a trent't'anni suonati. E non sarà allora, è il caso di dirlo, che sono state proprio mammina o nonnina a educarti così: non solo a non insegnarti come ci si rifà il letto da soli ma anche a mostrarsi un po' troppo soddisfatte per questo figlio o nipote così maschio che lascia mutande e calzini sporchi e incrostati sulla sedia o per terra dopo l'ultima seduta in webcam invece che metterli con più rispetto in primo luogo per se stesso nella lavatrice? non è che sono state proprio queste tue due fate, col sostegno magari di qualche zia, come nelle Sorelle Materassi, a convincerti dell’idea strambissima di avere allevato un piccolo principe? E magari l’avessi letta l’operetta di Antoine de Saint- Exupéry, non dico gli scritti più maturi e arditi, per così dire, quando da aviatore sfidava l'Oceano (Terra degli uomini, Terra di Notte), ma proprio Il piccolo principe: avresti quantomeno trovato, tu trenta quarantenne che vivi ancora con papà e mammà, un dolce compagno che come te si stupisce della stranezza del mondo degli adulti.

Indovina chi viene a cena

Let me have men about me that are fat,

Sleek-headed

men and such as sleep a-nights.

Yond

Cassius has a lean and hungry look.

He

thinks too much. Such men are dangerous.

Sono forse le più famose parole pronunciate

da Cesare nell’omonimo dramma di Shakespeare, per il quale dipende da Plutarco. Le ho sentite così tante volte a Londra a teatro pronunciate da questo o da quest'altro attore che mi sono dimenticato le singole messe in scena, stracariche di messe in piega. Un certo John Ripley, che fu professore di letteratura inglese alla Mc Gil University a Montreal, scrisse perfino un libro quando io ero ancora piccolo sulla storia degli allestimenti di questo dramma - Julius Caesar on stage in England and America, 1593-1973. Ma per tornare a bomba, e ai versi citati, si potrebbe dire che se Shakespeare avesse scritto il Giulio Cesare un po’ prima delle Idi di marzo e

non mille e cinquecento anni dopo, la storia gli avrebbe dato ugualmente ragione.

Bruto, Casca i congiurati, erano tutti uomini sottili (per usare un termine caro a Raymond Chandler): d'una magrezza essenziale, o che comunque dormivano poco –

in particolare Bruto, che conobbe soltanto da sveglio il fantasma che l’ossessionò fino a Filippi - e che sicuramente dovevano pensare e riflettere molto, visto che ammazzare (si fa per dire) un gigante della Storia non era cosa da torpori mentali: richiedeva una non comune elasticità fisica, una certa capacità di tenere in mano un pugnale, saltare da un punto all’altro dell'aula del Senato per evitare la reazione di Cesare,

che pare si difendesse fin dai primissimi fendenti con una furia che ci può soltanto immaginare.

Il contrario di questi congiurati delle Idi di marzo (per restare sulla questione dei pensatori grassi o magri) è un certo giornalista italiano, che in passato si vantò di essere stato al soldo della Cia e che in seguito, in un tribunale francese, si rimangiò tutto: spiegò che s'era trattato di una bufala all'italiana, che se l’era inventato. Lasciamo perdere il fatto che un giornalista e osservatore politico ammetta penosamente di essersi divertito a mentire e che scambi moralità pubblica coi suoi vizi privati, e dica ogni volta, quando è messo alle strette, faccio come mi pare (e lo può fare soltanto perché da tipico figlietto di papà mai veramente cresciuto non si è mai neppure affrancato, idealmente, dal tetto paterno). Lessi una volta un suo strambo e immemorabile articolo in cui più o meno lasciava trapelare un certo desiderio di passare alla Storia - in realtà condivideva questa assurda e ridicola speranza (nessuno gli ha ancora spiegato che non si passa più alla storia) con un altro giornalista italiano, da lui stesso nominato nel medesimo articolo: Paolo Mieli. Il problema (anche ammettendo che alla Storia ci si passi ancora) è come ci passi tu in particolare? Che fai? Chi ti ci mette? chi ti consegna con un suo scritto alla Storia?

Il contrario di questi congiurati delle Idi di marzo (per restare sulla questione dei pensatori grassi o magri) è un certo giornalista italiano, che in passato si vantò di essere stato al soldo della Cia e che in seguito, in un tribunale francese, si rimangiò tutto: spiegò che s'era trattato di una bufala all'italiana, che se l’era inventato. Lasciamo perdere il fatto che un giornalista e osservatore politico ammetta penosamente di essersi divertito a mentire e che scambi moralità pubblica coi suoi vizi privati, e dica ogni volta, quando è messo alle strette, faccio come mi pare (e lo può fare soltanto perché da tipico figlietto di papà mai veramente cresciuto non si è mai neppure affrancato, idealmente, dal tetto paterno). Lessi una volta un suo strambo e immemorabile articolo in cui più o meno lasciava trapelare un certo desiderio di passare alla Storia - in realtà condivideva questa assurda e ridicola speranza (nessuno gli ha ancora spiegato che non si passa più alla storia) con un altro giornalista italiano, da lui stesso nominato nel medesimo articolo: Paolo Mieli. Il problema (anche ammettendo che alla Storia ci si passi ancora) è come ci passi tu in particolare? Che fai? Chi ti ci mette? chi ti consegna con un suo scritto alla Storia?

|

| Veronese, Le Nozze di Cana (il miracolo) |

Disse candidamente il rigoroso Contini nel corso di una lunga intervista a Ludovica Ripa di Meana, e rispondendo indirettamente alle

accuse di alcuni suoi amici scrittori – non li aveva inseriti nella

sua Letteratura Italiana tra gli autori che secondo lui sarebbero rimasti - disse Contini:

"io proprio non immaginavo che avessero così tanta fiducia nella qualità della loro scrittura".

Questo giornalista in realtà una qualche chance di passare alla Storia l’avrebbe (sempre nell'ipotesi che ci si passi),

indipendentemente dal fatto che da ex sessantottino (per differenza di età non posso dire di averli visti col megafono in mano) si ritrovi oggi penosamente a più di sessant’anni sul versante opposto a fare il paladino dei teocon, o del suo amato Cesarino della Brianza (in greco questo giornalista sarebbe l'erastìs, l'amante, l'altro sarebbe l'eròmenos, l'amato) –

e detto en passant, trovo alquanto disgustoso l’innamoramento a una certa età. Capitò anche a Goethe, che a settant’anni si innamorò senza speranza di una ragazzina tedesca,

una diciassettenne o diciottenne, un amore impossibile, quasi anticipato tanti anni prima in uno

dei suoi libri peggiori: I dolori del

giovane Werther, il cui inizio ricordo stranamente ancora a memoria, e proprio in

tedesco: "Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden konnen ...": ciò che ho potuto

trovare della storia del povero Werther l’ho raccolto con cura e ve lo

propongo. Me lo recitavo a vent'anni lungo l'Isar a Monaco. Ma se il Werther fosse anticipazione di quell'amore impossibile che Goethe proverà in vecchiaia (e non mi meraviglierei, considerata la natura profetica di ogni artista) significherebbe allora che almeno lui, il grande Goiethe, s'era scelto un più accettabile alter

ego (che tra l’altro si sparerà un colpo di pistola alla fine): un ragazzo che

raccolga più di quarant'anni prima le sue pene di patetico settantenne innamorato d’una ragazzina – e per

come sono viste oggi le cose, l’autore delle Affinità elettive sarebbe considerato quasi un pedofilo, con la sua Elegia di Marienbad.

|

| Goethe |

Insomma l’amore

a una certa età è meglio lasciarlo ai ventenni: che si tratti di amore dei sensi o politico, mentre sarà in qualche modo più giusto, se proprio uno ci crede, inventarsi

un modo più sicuro di passare ai posteri, dal momento che non si può essere tutti Giulio Cesare, che era pure un notevole crittore: chiedersi appunto sul vagone di chi -

tra coloro che forse una qualche csperanza ce l'hanno - decidersi a salire.

Così, tornando al noto giornalista e considerate le sue capacità stilistiche e intellettuali, non c’è ragione alcuna di credere che davanti alla stazione della Storia riesca a transitarci coi suoi stessi piedi: avrà bisogno di un calcio, di una spinta, in linea coi bei costumi nazionali di cui è fiero assertore, trainato da qualcuno che forse i posteri potrà se non vederli quantomeno immaginarli. Dovrà sperare nel vezzo di un qualche scrittore, ma non so, non riesco a pensare a nessunissmo italiano vivente che passerà in letteratura nel numero degli eletti", se non forse quel maestrino di Busi e insieme a lui ovviamente Alberto Arbasino: sia per Fratelli d’Italia che per Super Eliogabalo. Mi pare tra l’altro che Arbasino nomini questo giornalista in uno dei suoi bellissimi rap. Quindi chissà, hai visto mai che ci passi davvero a futura memoria? Che un qualche lontano filologo tra un paio di millenni, scrivendo le note a un’edizione di Busi o di Arbasino, non inserisca una nota, un chiarimento per il lettore una volta giunto a questo oscuro nome del commensale del farmacista di Voghera: "pubblicista italiano di cui non si sa altro a parte il fatto che venne invitato a una cena con rap".

Così, tornando al noto giornalista e considerate le sue capacità stilistiche e intellettuali, non c’è ragione alcuna di credere che davanti alla stazione della Storia riesca a transitarci coi suoi stessi piedi: avrà bisogno di un calcio, di una spinta, in linea coi bei costumi nazionali di cui è fiero assertore, trainato da qualcuno che forse i posteri potrà se non vederli quantomeno immaginarli. Dovrà sperare nel vezzo di un qualche scrittore, ma non so, non riesco a pensare a nessunissmo italiano vivente che passerà in letteratura nel numero degli eletti", se non forse quel maestrino di Busi e insieme a lui ovviamente Alberto Arbasino: sia per Fratelli d’Italia che per Super Eliogabalo. Mi pare tra l’altro che Arbasino nomini questo giornalista in uno dei suoi bellissimi rap. Quindi chissà, hai visto mai che ci passi davvero a futura memoria? Che un qualche lontano filologo tra un paio di millenni, scrivendo le note a un’edizione di Busi o di Arbasino, non inserisca una nota, un chiarimento per il lettore una volta giunto a questo oscuro nome del commensale del farmacista di Voghera: "pubblicista italiano di cui non si sa altro a parte il fatto che venne invitato a una cena con rap".

Etichette:

Arbasino,

Busi,

Cesare,

Chandler,

Contini,

Goethe,

Ludovica Ripa di Meana,

Plutarco,

Shakespeare,

storia,

storiografia,

teatro,

teocon

sabato 3 agosto 2013

Specchio delle mie brame: capitalisno e farsa della battaglia di Farsalo

|

| Gneo Pompeo Magno |

L’esito della famosa non battaglia di Farsalo, nella quale Cesare

sconfisse Pompeo nel giro di pochissime ore, sarebbe stato deciso, a voler seguire Plutarco, da una semplice e elementare accortezza tattica: un curioso riferimento, in pieno scontro armato, al

Etichette:

Appiano,

Asino Pollione,

Battaglia di Farsalo,

Cesare,

Cicerone,

Dante,

fama,

genio militare,

gloria,

Plutarco,

Pompeo Magno,

Rubicone,

schiavitù,

Svetonio

lunedì 29 luglio 2013

“Fogna universitaria” e preterizione

Un bell’esempio di ciò che in retorica si chiama preterizione (il far finta di non voler dire una cosa per poterla dire ugualmente o per riportarla ironicamente - come quando si sentono frasi del tipo: ‘e non parliamo dei soldi che s'è fregato’; per non dire del suo caratterino ecc.) si può trovare in Plutarco,

nell’Eroticos, nel momento in cui

Flaviano, uno degli interlocutori del dialogo, dice a Autobulo (il personaggio

che dovrà riportare alcuni discorsi ascoltati a suo tempo sull’amore): “Tieni ora fuori dal tuo

racconto” (traduco un po’ liberamente dal greco) “tutto ciò che contiene descrizioni

di prati e di luoghi ombrosi tanto cari ai poeti, con i loro intrecci di edera

e rami di tasso e tutte quelle altre cose simili con le quali costoro si

sforzano di far propri – più illudendosi che ottenendo effettivamente qualcosa

di bello – l’Ilisso di Platone e quel suo agnocasto e quel declivio dolcemente

erboso”. È un riferimento al Fedro (il dialogo di Platone in cui si parla di

retorica e di amore), anzi una precisa descrizione del luogo dove Socrate e Fedro vanno a sedersi, le parole usate sono le stesse che nel dialogo platonico: l’erba, il dolce declivio,

l’agnocasto eccetera. Si potrebbe considerarlo una sorta di omaggio di Plutarco a

Platone – un riconoscere la grandezza di un maestro che ha scritto sull’amore

cinquecento anni prima; ma è anche nello stesso tempo uno strizzare l’occhio a chi dovrà o vorrà leggere, un volergli dire: ‘non ignoro

certo che prima di me c’è stato Platone, caro

lettore ipocrita, te che ti immagino pronto a

rinfacciarlo, tu che sei simile a me

.

Ricordo che anni fa un mio conoscente (oggi professore all'università) scriveva un articoletto da presentare a uno di

questi concorsi italiani tutti di facciata e col nome

del vincitore già deciso in anticipo (a patto ovviamente che il sempre nuovo predestinato non si dia la zappa sui piedi). E una sua amica

(all’epoca già professore) disse, vedendolo controllare e ricontrollare ossessivamente le bozze, gli disse con quell'aria da perfetta madreterna – ero io stesso presente: ‘Stai molto attento!’ … Un semplice consiglio, "amichevole", che direbbe poco o niente ai non addetti ai lavori, a chi non vive d'università: una galassia, questa, che in passato l’architetto

e urbanista Bruno Zevi, (lo stesso che lasciò l’insegnamento in forte

polemica col marciume “fascistoide” di destra di centro e di sinistra che imperava e impera tuttora nel baronato),

in un bellissimo e virulento articolo sull’architettura italiana intitolato Lineamenti di un’apologia del fascismo, chiamò apertamente “fogna universitaria”: una condanna in toto dell’accademia

e della neoaccademia, compresi concorsi e concorsini barzelletta. Da allora, da quando Zevi scrisse quella cosa, sono

passati più di trent’anni, e niente è cambiato se non in peggio, sicché almeno in questo il

presente equivale al passato.

Ignorando tale realtà, chiunque è fuori dal mondo universitario, chiunque cioè produce o fa muovere qualcosa di veramente concreto e utile al genere umano - l’operaio come il commerciante, i quali immaginano chissà quale bontà e quale incontaminato regno della "cultura" (hagnos in greco significa casto ma con diverso accento e senza aspirazione anche l'agnocasto del Fedro) - avrebbe difficoltà a intendere quella sorta di mafioso ammonimento (più che amichevole consiglio) a chi si

apprestava a partecipare a un concorso a ricercatore comunque truccato: “Stai attento!” Stai

attento a cosa? Stai attento a non fare errori: indica i "nomi e i lavori giusti", fai capire che conosci quanto è già stato scritto (dai membri di commissione) cita sempre l’ultima edizione di un’opera, mostrati

al passo con la ricerca – per quanto di vera ricerca nel mondo umanistico se ne faccia ben

poca e si sfornano solo articoli su articoli zeppi di errori concettuali ripresi tali e quali da altri che hanno scritto sullo stesso argomento e che a loro volta hanno copiato da chi li ha preceduti (pure da grossi nomi), senza mai nessun controllo né intervento critico, articoli e libri utili solo a far carriera e a nutrire lo spasmodico e smodato amor proprio di

chi li produce. In sostanza le idee contano poco: munisciti di un buon manualetto di

metodologia del lavoro scientifico e una volta trovato chi ti appoggia il gioco

è fatto.

Plutarco, che con la buona retorica oltre a divertirsi

divertiva gli altri, era lui stesso, da buon intellettuale, intrappolato duemila anni fa in questo ridicolo meccanismo tartufesco:

quello del rapporto col lettore ipocrita contemporaneo o a venire, cioè il lettore “colto”, quello che legge e ti critica

soltanto perché hai osato non fare un riferimento intelligente a ciò che è

stato detto prima di te, anche se ciò che ti ha preceduto è uno schifo illeggibile e risulterebbe uno schiaffo

all’intelligenza perfino il semplice riportarlo con ironia; e si tratta di un lettore che dà comunque per scontata la tua ignoranza (un po’ come

quella ragazza italiana che a Londra una sera mi corresse quando per gioco

dissi “andiamo tutti alla Tate”, e dissi Tate all’italiana invece che

all’inglese – ma valga per tutte quello che indirettamente rispose Proust a

Gide, che diceva di aver trovato “errori” ortografici nel manoscritto del Du coté de chez Swann: “il livello della nostra

cultura”, disse più o meno Proust, “non è tale da indurci a commettere consapevolmente

errori del tipo di quelli che ci vengono attribuiti’). Solo che Plutarco,

questi riferimenti al passato, alla sua cultura, li faceva appunto in modo più divertente, non senza un sorrisetto, prendendoti anche per i fondelli con questo meccanismo

della preterizione. Mentre nelle

università italiane (e non solo) di ironia non c'è traccia: e quando un

professore ha tra le mani un articolo di un collega, di uno suo pari, la prima cosa che fa va subito all’indice, per vedere se c'è il suo nome, se un qualche suo lavoro è stato citato; come seconda

cosa - invece di iniziare finalmente a leggere l’articolo - scorre velocemente le pagine per vedere se sono presenti le note e quante ce ne siano (cioè quelle stampelle senza le quali secondo gli universitari il testo da solo non può camminare, è cionco). E poi forse alla fine si decide a leggere. Così ancora un mio amico che si occupa di semiologia gregoriana anni fa presentò a un liturgista che dirigeva una rivista accademica, un articoletto su un frammento di pergamena usato come foglio di guardia di un libro antico – conteneva alcune righe di uno

dei sermoni di Leone Magno. E il liturgista non aveva nemmeno iniziato a guardare l’articolo che subito eclama: ‘ehilà ehilà ehilà (alalà),

dove sono le note?’ E quando questo mio amico me lo raccontò mi disse testuale: ‘mi

ripresi l’articolo e me ne andai, perché ti assicuro mi fece pena’. E in questo

caso, essendo quell’articoletto nient’altro che la pubblicazione di un

testimone inedito con varianti interessanti rispetto al testo conosciuto, non

so di che note quel liturgista parlasse. Al massimo serviva un piccolo apparato

critico di confronto con le lezioni degli altri manoscritti o famiglie

di manoscritti, cosa che nell’articoletto in effetti non mancava.

venerdì 19 luglio 2013

specialità italiane

Stage nel senso di

periodo di prova, addestramento, è parola francesissima e si dovrebbe pronunciare alla francese

non all’inglese, che significherebbe palcoscenico o mettere in scena. E anche gli inglesi, nel

significato di tirocinio, la

pronunciano alla francese. Viene dall’antico francese estage, che significa dimora, soggiorno ma anche piano; e dal francese, con

quest’ultimo significato, è passata all’inglese come termine teatrale.

mercoledì 17 luglio 2013

simulazione di malattia, politica e demenza senile

È curioso come gli uomini - ma in questo senso anche le donne, perché se è vero che è più tipico degli uomini il rimbambirsi con l'età non mancano poi manifestazioni di cedimento anche nell’altro verso, come è il caso di una mia zia che recentemente ha domandato a mia sorella se sapeva se io fossi a

conoscenza di essere il figlio di mia madre; una domanda che, a voler fare l'avvocato del diavolo, non sembrerebbe nemmeno troppo campata in aria e anzi parrebbe reggersi addirittura su un paio di buone ipotesi gnoseologiche: che mia zia sospetti che io sia nato scemo e che non sia mai riuscito a far mio il noto esametro virgiliano, incipe parve puer risu conoscere matrem ("inizia o piccolino a

conoscere tua madre dal sorriso"); oppure che abbia voluto proporre a mia sorella un suo più ardito uso della tautologia, metterla alla prova, testare la sua preparazione in logica e in retorica (Totti

avrebbe semplicemente detto: 'a madre è sempre 'a madre) - ma dicevo è curioso come gli uomini e le donne tendano a dimenticare; e non solo con l’età ma

pure da giovani e anche nel giro di cinque minuti e da un istante all'altro; e credo sia un merito della

psicologia sperimentale dell’Ottocento (se le mie vecchie letture non mi ingannano) se l’oblio viene

oggi considerato strutturale all’esistenza umana; diversamente non ci sarebbe possibilità di attività intellettuale, la vita sarebbe insopportabile

se la mente non si liberasse mai di un certo pensiero, come avviene quando ci si

fissa su qualcosa (e detto en passant, senza l'oblio non sarebbe stata possibile nemmeno l’opera di

Proust). Non sembrerebbe dunque esserci altra spiegazione plausibile del ripetersi di errori e di altre manifestazioni del

rimbambimento umano se non il presupporre l'intervento di una semplice causa ontologica più che organica, visto che da almeno duemila e cinquecento anni l’Occidente fa i

conti, nelle persone sane di ogni età, con gli stessi fenomeni, gli stessi comportamenti, le stesse reazioni; e così anche nei casi più evidenti di simulazione di un dolore, di una malattia, di un'invalidità: di chi ci prova sempre e nuovamente facendola ogni volta franca.

Galeno, sommo medico di Pergamo, scrisse un lavoretto intitolato: In che modo scoprire chi pretende di star male, elaborato in una gustosissima e precisa lingua greca del II secolo dopo Cristo, tutta attenta alla terminologia: un sicuro antecedente di tante future e lontane opere e operette di argomento medico legale. E leggendo questo scritto - l'equivalente di un articolo scientifico dei nostri giorni - viene da domandarsi come sia possibile, con tanti esempi che già Galeno ai suoi tempi forniva e che dimostrano che da che mondo è mondo il mondo è sempre stato lo stesso, che ci siano ancora non tanto dei politici che simulano sciatalgie e otiti per sottrarsi al giudizio di un tribunale, quanto che ci siano dei gonzi che ci credano. Dice per esempio Galeno che c’era ai suoi tempi perfino chi simulava di avere sangue nei polmoni; bastava procurarsi un taglietto nella gengiva: si simulava una forte tosse e quando si avevano gli occhi di tutti puntati addosso si sputava per terra (os kàtothen aninegménon éma - e era come se il sangue arrivasse dal basso). E il gioco era comunque fatto. Immagino – Galeno non lo dice – che il mondo degli schiavi fosse pieno di questi poveri cristi, di chi cercava in questa maniera di sottrarsi a castighi e fatiche sovrumane. Eppure la favola, dopo duemila anni, continua, e io stesso sono forse il primo tra i tanti milioni di gonzi a credere ancora un po' troppo spigliatamente a quello che mi si dice, e se non proprio a quello che dicono i politici, ai quali non darei credito nemmeno se mi ammazzassero, senz'altro in tantissimi altri casi di simulazione di cui esistono notevoli esempi fin dall’antichità, tutti ben conosciuti e trasmessi di generazione in generazione, per usare un’espressione tanto cara ai salmi. Invece niente. Ogni volta l’individuo fa tabula rasa. Ricomincia da capo: un po' per quello che si è detto dell'oblio, un po’ perché la definizione di demenza senile andrebbe rivista e i tempi dell'insorgere della malattia anticipati di molto, e un po’ per noia: perché se l’uomo non si accorgesse che lo fanno fesso ogni secondo non si divertirebbe e troverebbe la vita veramente insopportabile. Una specie di teatro continuo, insomma. Di cui lo zimbello è l'uomo stesso.

Galeno, sommo medico di Pergamo, scrisse un lavoretto intitolato: In che modo scoprire chi pretende di star male, elaborato in una gustosissima e precisa lingua greca del II secolo dopo Cristo, tutta attenta alla terminologia: un sicuro antecedente di tante future e lontane opere e operette di argomento medico legale. E leggendo questo scritto - l'equivalente di un articolo scientifico dei nostri giorni - viene da domandarsi come sia possibile, con tanti esempi che già Galeno ai suoi tempi forniva e che dimostrano che da che mondo è mondo il mondo è sempre stato lo stesso, che ci siano ancora non tanto dei politici che simulano sciatalgie e otiti per sottrarsi al giudizio di un tribunale, quanto che ci siano dei gonzi che ci credano. Dice per esempio Galeno che c’era ai suoi tempi perfino chi simulava di avere sangue nei polmoni; bastava procurarsi un taglietto nella gengiva: si simulava una forte tosse e quando si avevano gli occhi di tutti puntati addosso si sputava per terra (os kàtothen aninegménon éma - e era come se il sangue arrivasse dal basso). E il gioco era comunque fatto. Immagino – Galeno non lo dice – che il mondo degli schiavi fosse pieno di questi poveri cristi, di chi cercava in questa maniera di sottrarsi a castighi e fatiche sovrumane. Eppure la favola, dopo duemila anni, continua, e io stesso sono forse il primo tra i tanti milioni di gonzi a credere ancora un po' troppo spigliatamente a quello che mi si dice, e se non proprio a quello che dicono i politici, ai quali non darei credito nemmeno se mi ammazzassero, senz'altro in tantissimi altri casi di simulazione di cui esistono notevoli esempi fin dall’antichità, tutti ben conosciuti e trasmessi di generazione in generazione, per usare un’espressione tanto cara ai salmi. Invece niente. Ogni volta l’individuo fa tabula rasa. Ricomincia da capo: un po' per quello che si è detto dell'oblio, un po’ perché la definizione di demenza senile andrebbe rivista e i tempi dell'insorgere della malattia anticipati di molto, e un po’ per noia: perché se l’uomo non si accorgesse che lo fanno fesso ogni secondo non si divertirebbe e troverebbe la vita veramente insopportabile. Una specie di teatro continuo, insomma. Di cui lo zimbello è l'uomo stesso.

giovedì 11 luglio 2013

Abelardo, Eloisa, il lavoro manuale e il giornalista

Ricordo che il mio professore di storia della filosofia medievale mi raccontava che da giovane studente a Parigi alla Sorbona, subito dopo la guerra, andò un giorno a cercare la tomba di Abelardo e Eloisa al Père Lachaise e la trovò praticamente

Etichette:

Abelardo,

critica del testo,

Croce,

Eloisa,

filologia,

giornali,

lavoro manuale,

Molière,

Père Lachaise,

Scolastica,

Sorbona,

televisione,

Tommaso d'Aquino

martedì 9 luglio 2013

Gli uccelli di Aristofane e i giornali italiani

|

Non ho molta

dimestichezza con la politica italiana e non conosco i nomi dei politici

italiani, salvo quelli di due o tre più famosi leader di partito e soltanto

perché se ne parla sui vari giornali on line, dove si strombazza il tutto e il

più di tutto, cioè il niente. E così oggi sono entrato dopo tanto tempo in uno

di questi siti di giornali cosiddetti pappagallo: quei giornali che nascono

a imitazione di

Etichette:

Aristofane,

FaceBook,

giornali,

malafede,

manipolazione,

Pericle,

retorica,

social network,

teatro,

Twitter

lunedì 8 luglio 2013

Tacita democrazia, ellissi e manipolazione

Dice Tacito, nel libro quindicesimo degli Annali, che le persecuzioni dei cristiani volute da Nerone (usati anche come torce umane) facevano nascere nella cittadinanza un nuovo sentimento di

Etichette:

Baudelaire,

Cesare,

cristiani,

democrazia,

Domiziano,

effimero,

ellissi,

giornali,

manipolazione,

principe,

retorica,

stile,

storia,

storiografia,

Tacito,

televisione

Iscriviti a:

Post (Atom)